Une plaque fixée sur une façade peut disparaître du jour au lendemain, sans bruit, sans avertissement. En France, l’apposition de plaques commémoratives obéit à des règles strictes : chaque demande doit être validée par la préfecture ou la municipalité concernée, souvent après consultation d’instances historiques. Pourtant, des exceptions subsistent, notamment lorsque des particuliers ou des associations prennent l’initiative sans attendre une reconnaissance officielle.

Certaines plaques disparaissent sans explication, retirées lors de travaux urbains ou victimes d’actes de vandalisme, tandis que d’autres persistent malgré l’oubli ou les controverses entourant leur signification. La présence ou l’absence de ces objets influence la sélection des souvenirs transmis d’une génération à l’autre.

Quand un objet devient mémoire : comprendre le lien entre matière et souvenir

Dans le quotidien, les objets semblent parfois ne rien avoir d’exceptionnel. Cependant, certains prennent une dimension inattendue, surtout lorsqu’ils traversent les histoires familiales ou collectives. Une plaque, posée sur une pierre ou un mur, ne se réduit jamais à son matériau. Elle incarne le vœu de celles et ceux qui l’ont souhaitée, la mémoire de ceux auxquels elle rend hommage, l’attention de ceux qui la remarquent. Ce phénomène se vérifie partout en France, des rues de Paris aux places des villages, et s’accentue lors des commémorations majeures, comme le 11 novembre ou les cérémonies liées à la Shoah.

S’interroger sur ce qui relie matière et souvenir, c’est questionner la faculté d’un objet à résister à l’érosion du temps. Les plaques funéraires, en particulier, rendent tangible la mémoire dans l’espace public ou privé. Elles rappellent la complexité d’un passé parfois difficile, comme l’illustrent les plaques honorant les victimes des deux guerres mondiales, mais aussi l’envie de transmettre un récit, une trace, d’une génération à l’autre.

L’attachement à ces objets ne relève jamais du hasard. Lorsqu’il s’agit du deuil, une plaque va bien au-delà d’un simple nom gravé : elle symbolise une présence, relie passé et présent. Ce guide de la plaque funéraire propose d’ailleurs un éclairage sur la manière dont l’objet s’intègre dans une démarche de transmission, en tenant compte des ancrages locaux et des traditions européennes. Chaque plaque devient alors un morceau d’histoire, témoin à la fois de la mémoire individuelle et collective.

Pourquoi les plaques commémoratives occupent une place particulière dans la mémoire collective ?

Dans l’espace public, les plaques commémoratives s’affirment comme des repères essentiels de la mémoire collective. Au détour d’une rue à Paris, sur la pierre d’un monument à Rouen ou dans un square à Lille, elles rappellent des noms, des existences brisées, des dates qui marquent. Elles façonnent le paysage urbain et rural, chaque plaque devenant un marqueur, un jalon du souvenir partagé.

Les plaques funéraires ne se limitent pas à indiquer un nom ou une date ; elles interpellent, parfois imposent un arrêt, invitent à se souvenir. Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, leur rôle s’est amplifié, notamment après les guerres mondiales et la Shoah, dans une volonté manifeste de témoigner. Leur fonction va plus loin que l’identification d’un défunt : elles laissent une empreinte dans l’espace, signalent un événement, une tragédie ou un engagement collectif.

Voici ce que révèlent ces objets, par leur présence et leur forme :

- Les dates de naissance et de décès rappellent la brièveté ou la densité d’une existence.

- Les matériaux utilisés, granite, marbre, bronze, traduisent une recherche de solidité et de transmission.

- Les messages gravés, parfois sobres, parfois poétiques, expriment ce besoin de lier passé et présent.

Prenons l’exemple de la mémoire de la Shoah : elle se matérialise par des plaques sur les murs d’écoles, dans les gares, jusque sur les quais d’Auschwitz. Ces objets ne sont pas de simples décorations : ils participent à la construction d’une identité collective, à la reconnaissance et à la réparation. Dans ce contexte, une plaque agit comme point de jonction entre histoire, émotion et espace commun.

Objets porteurs d’émotion : réflexion sur la transmission et la pérennité des souvenirs

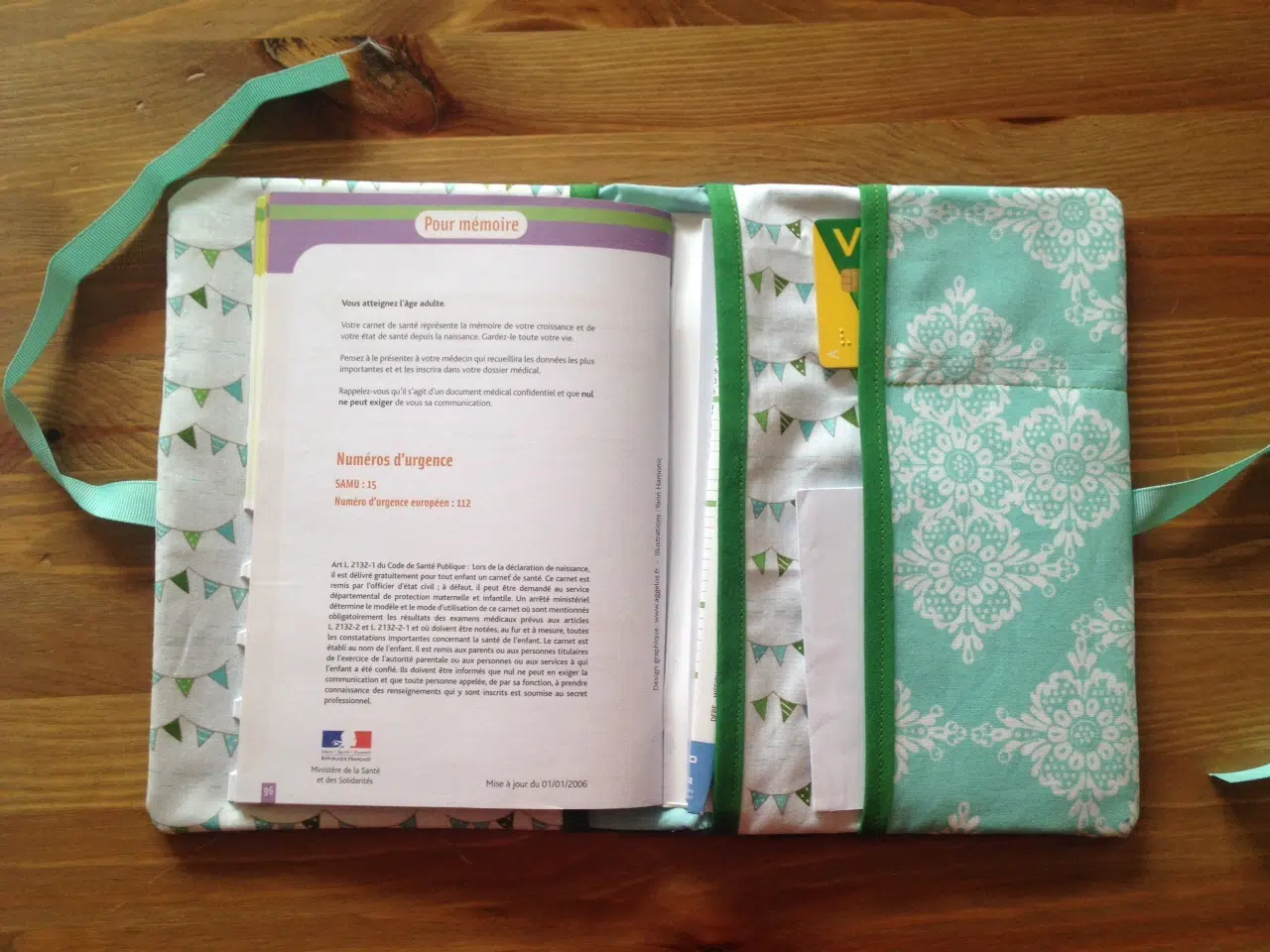

Dans beaucoup de foyers en France, un objet, plaque, photo, lettre, devient le support d’une mémoire familiale. Ces souvenirs se glissent dans la vie de tous les jours, sur une cheminée, au mur, entre les pages d’un livre. Ils incarnent la présence de l’absent, maintiennent le lien, facilitent le travail du deuil. Certaines plaques funéraires, qu’elles soient en marbre épuré ou en granit travaillé, passent de main en main, porteurs d’histoires, d’attentions, d’hommages silencieux.

La durée du souvenir dépend de la capacité de ces objets à traverser les époques sans perdre leur charge affective. Dans certaines familles, choisir une plaque funéraire relève presque de l’art appliqué au souvenir. Les dates, le message, la gravure, chaque détail construit un langage discret et précis. L’objet funéraire devient alors un acte social : il modèle la mémoire, structure la narration familiale, donne chair à l’absence.

Ces situations concrètes illustrent la portée de ces objets :

- Évoquer un parent disparu à travers sa plaque, c’est continuer à faire exister sa mémoire dans la vie courante.

- Transmettre une plaque à un enfant ou à un petit-enfant, c’est passer le relais de l’histoire commune.

- Conserver une image ou une archive, c’est sauvegarder la trace du vécu, du lien.

La force de ces objets ? Leur aptitude à faire dialoguer le passé et le présent, à donner forme à une mémoire qui, sans relâche, modèle la trajectoire des familles et, par extension, celle de la société tout entière. Peut-être est-ce là, dans la ténacité silencieuse de ces objets, que se niche la vraie résistance à l’oubli.